Fleurtitudes

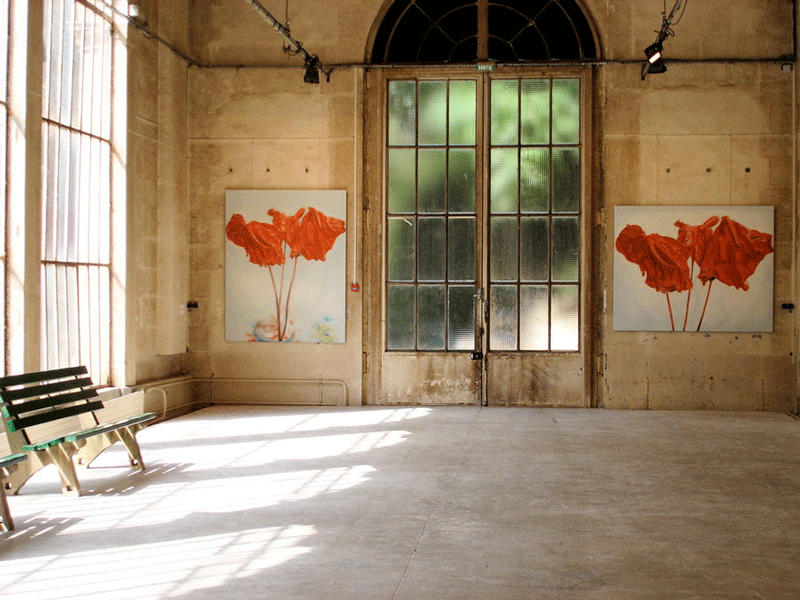

L’orangerie du parc de la Tête d’Or – Lyon

2005

Acrylique sur toile

Dites peinture, elle répond nature. Dites couleur, Elisabeth Gilbert Dragic répond fleur...

Pas des glorieux bouquets périssant d’ennui sur un guéridon, mais des fleurs fanées, vieilles dames ridées et recroquevillées, qu’elle recueille au moment où l’on s’apprête à les abandonner aux détritus. Des fleurs mal en point, qui ont fait leur temps. Des fleurs qui ne font plus illusion.

Pourtant, quel spectacle vivant que ses natures mortes ! Les fleurs étaient cendrées, terreuses, les voici ravivées de turquoise, fuschia, corail et autre arc-en-ciel chimique. Trempées à même le seau de peinture, puis exhibées dans leur fraîcheur dégoulinante, telles ces pommes d’amour d’un grenat artificiel, et bien trop vif, qu’on croque dans les fêtes foraines.

Cette petite cuisine florale a un nom ; prolonger la couleur des choses, la plénitude des choses. Bien sûr, le commun des mortels a tôt fait d’assimiler ce geste à un rituel d’embaumement, voire de taxidermie horticole, mais Elisabeth Gilbert Dragic préfère le terme d’ensevelissement. La peinture comme une immersion. La peinture comme une sensation physique, celle de tremper, de barboter dans le matériau, de s’en mettre plein les doigts, plein l’atelier.

D’ailleurs, elle ne parle jamais de ses “peintures” mais de ses “barbouilles”. Ce terme infantile n’est pas qu’une simple coquetterie stylistique, ni une auto-dérision facile. Sa barbouille s’étale, sans craindre les dérouillées d’une faune, un peu dure de la feuille, qui n’y entend rien au langage des fleurs. En vérité, ces modèles, qu’Elisabeth cultive depuis toujours, n’ont jamais été aussi enracinés dans l’actualité : la mode bourgeonne, l’art contemporain foule ces mêmes plate-bandes. Et ses barbouilles les panachent, à leur façon, sans verser dans le “power flower”, au nez et à la barbe de l’éternelle femme-fleur.

Sa barbouille, Elisabeth la revendique comme telle. Superficielle, si vous ne regardez qu’en surface. Terriblement sage, si vous ignorez qu’elle a un grain. Trop accessible, si c’est un leurre. Reste qu’elle se raconte à travers ses fleurs, fanées, inanimées, plus grandes que nature. Longtemps, elle les a peintes pour dire que le rose et l’orange étaient les couleurs de la douleur.

Aujourd’hui, elle les enduit de peinture, et ses chagrins itou. Elle tente la légèreté. Elle feint de s’en donner à cœur joie. La peinture, cette souillure, l’apaise. De fleurs évanouies en bouquets épanouis.

Elle butine aussi de style en style, dissémine les plaisirs. Elle en rajoute dans le côté faussement naïf de la “fleur-attitude”. Grand format oblige, ses toiles happent le regard. Fleurs carnivores qui dévorent l’espace.

Paradoxe, certaines sont visiblement floues, comme si le photographe qui sommeille en elle s’était endormi avant de faire le point. Le flou, comme la fleur fanée, finit généralement à la poubelle. Elisabeth Gilbert Dragic les recycle simultanément, en les remettant au premier plan. Invitation à ouvrir les yeux. Invitation à fouler un tapis de pétales. Gare aux épines dissimulées dans cette forêt pétrifiée.

David S. Tran